NEPHELOstar Plus

Microplate nephelometer for light-scattering and turbidity measurements

Entdecken Sie die Möglichkeiten die Nephelometrie für präzise Trübungsmessungen bietet und erfahren Sie, wie Mikroplatten-Lesegeräte die Sensitivität in Arzneimittelformulierung, Proteinaggregation und ...

Die Nephelometrie (von griechisch nephelo: Wolke) ist ein Verfahren der analytischen Chemie zur Messung der Trübung einer Lösung, die durch das Vorhandensein von unlöslichen Schwebstoffen verursacht wird.

Wird Licht durch eine trübe Lösung mit suspendierten festen Teilchen geleitet, wird es durchgelassen, absorbiert und gestreut (von den Teilchen reflektiert; Abb. 1). Die Menge des gestreuten Lichts hängt von der Größe, Form und Konzentration der unlöslichen Partikel in der Lösung sowie von der Wellenlänge des einfallenden Lichts ab.

Theorien und Konzepte zur Lichtstreuung wurden zunächst Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem von Rayleigh, Mie und Debye entwickelt.

Die Nephelometrie wurde erstmals im Bereich der klinischen Chemie für Immunoassays zum Nachweis und zur Quantifizierung von Serumproteinen im Blut, wie Immunglobulinen und Makromolekülen, eingesetzt. Diese Anwendungen sind auch heute noch im Einsatz. Bei Mikroplatten-Lesegeräten werden sie hauptsächlich zur Analyse von Materialausfällungen (Abb. 2), wie z. B. der Löslichkeit von Arzneimitteln und der Aggregation von Proteinen, oder zur Bestimmung des Bakterienwachstums eingesetzt.

Trübungen können entweder durch Nephelometrie oder Trübungsmessung nachgewiesen werden. Beide Verfahren sind nicht-destruktiv und beruhen auf der Lichtstreuung, die durch eine Suspension von Feststoffteilchen verursacht wird. Obwohl diese beiden Begriffe manchmal synonym verwendet werden, sind sie technisch gesehen nicht gleichbedeutend. Bei der Trübungsmessung wird der Intensitätsverlust des durch eine Probe durchgelassenen Lichts gemessen, der durch die Streuung an unlöslichen Partikeln verursacht wird. Ähnlich wie die Absorption quantifiziert die Trübungsmessung die Intensität des durch die Probe durchgelassenen Lichts, insbesondere dessen Abschwächung. Bei der Trübungsmessung wird das Licht einer bekannten Wellenlänge durch eine Probe geleitet, die unlösliche Partikel in Lösung enthält. Ein Detektor, der in einer Linie mit der Lichtquelle angeordnet ist, sammelt das Licht, das durch die Probe gelangt (Abb. 3A). Die Abnahme der Lichtdurchlässigkeit wird im Vergleich zu einer Referenz gemessen, und das absorbierte Licht wird in Einheiten der optischen Dichte (OD) quantifiziert.2 Dementsprechend kann die Trübung beispielsweise mit einem Absorptions-Mikroplattenlesegerät gemessen werden.

Im Gegensatz dazu bestimmt die Nephelometrie die Trübung einer Lösung durch direkte Quantifizierung der Intensität des Lichts, das von unlöslichen Partikeln in der Probe gestreut wird. Normalerweise wird das gestreute Licht in einem Winkel zur einfallenden Lichtquelle gemessen, um Interferenzen mit dem möglicherweise durchgelassenen Licht zu vermeiden (Abb. 3B). In dieser Hinsicht weist es Ähnlichkeiten mit der Messung der Fluoreszenzintensität auf.

Bei der Durchführung von Lichtstreuungstests hängt die Entscheidung zwischen Nephelometrie und Turbidimetrie hauptsächlich von zwei Faktoren ab.

Dementsprechend ist die Nephelometrie am besten für die Analyse kleiner, schwebender Partikel bei niedrigen Konzentrationen geeignet und bietet eine höhere Empfindlichkeit. Die Turbidimetrie wird in der Regel bei relativ großen, unlöslichen Partikeln in hohen Konzentrationen eingesetzt. So wird sie beispielsweise in der Biologie häufig zur Bestimmung der Anzahl von Zellen (z. B. Bakterien) in einer Lösung verwendet. 3

Die Lichtstreuung in Flüssigkeiten folgt den Regeln der elastischen Streuung der Teilchenphysik, bei der während des "Zusammenstoßes" von keinem der Teilchen Energie absorbiert wird. Die Energie eines Photons vor und nach dem Streuungsvorgang wird nicht verändert. Die elastische Streuung ist bei großen und kleinen Teilchen unterschiedlich. Bei großen Teilchen wird das Licht hauptsächlich in Vorwärtsrichtung gestreut (vorwärts gewinkelt). Wenn die Größe der Teilchen kleiner als 5 % der Wellenlänge des Lichts ist, mit dem sie getroffen werden, ist die Streuung symmetrisch verteilt.4

Lösliche Moleküle sind im Allgemeinen klein (im Vergleich zu den Wellenlängen des einfallenden Lichts) und streuen nahezu symmetrisch (Abb. 4A). Im Gegensatz dazu sind Ausfällungen und Komplexe in Lösung in der Regel größer (näher an den Wellenlängen des einfallenden Lichts) und streuen überwiegend in einem Vorwärtswinkel (Abb. 4B). Der nephelometrische Nachweis konzentriert sich in der Regel auf die Messung der Vorwärtsstreuung.

Die Intensität des Streulichts (IS) und die Konzentration des Niederschlags (C) sind durch die folgende Gleichung miteinander verbunden:

IS=kS*I0* C

wobei kS eine Konstante ist, die durch eine Kalibrierung des Systems bestimmt wird, und I0 die Intensität an der Lichtquelle ist.

Die physikalischen Eigenschaften einer Suspension von Partikeln werden von verschiedenen Variablen beeinflusst. Obwohl die Streuung mit der Konzentration der festen Teilchen in der Lösung zusammenhängt, hängt die Intensität des gestreuten Lichts auch von deren Größe und Form ab. Gleich konzentrierte Proben, die Partikel unterschiedlicher Größe enthalten, weisen unterschiedliche Streuungsgrade auf.

Darüber hinaus werden Größe und Form der Ausfällungen durch Temperatur, pH-Wert und Konzentration der Reagenz sowie durch die Reihenfolge des Mischens, Rührens und den Zeitraum zwischen der Bildung der Ausfällung und der Detektion beeinflusst. Um reproduzierbare Bedingungen und Ergebnisse für verschiedene Proben und Tests zu erhalten, müssen all diese verschiedenen Variablen berücksichtigt werden.4, 5

Die Wahl der Wellenlänge ist in der Regel unerheblich, da die Absorption des einfallenden Lichts durch die Partikel in der Suspension im Allgemeinen nicht berücksichtigt wird, sofern sie keine Fluoreszenz der Probe hervorruft. Wenn also nicht fluoreszierende Proben verwendet werden, ist die Wahl der Wellenlänge nicht besonders wichtig. Die Wahl der Wellenlänge beruht in erster Linie auf der Notwendigkeit, potenzielle Störungen zu minimieren, und beeinflusst eher die Intensität des einfallenden Lichts oder der Streuung selbst.4

Obwohl Fluorometer für den nephelometrischen Nachweis verwendet werden können, hat die Winkelabhängigkeit der Streuung die Entwicklung spezieller Geräte gefördert. Trübungsmessgeräte mit Detektoren, die in einem Winkel zum einfallenden Strahl angeordnet sind, werden als Nephelometer bezeichnet und gelten als Standardinstrument für die Messung geringer Trübungswerte. Sie messen die Intensität des gestreuten Lichts. Durchgelassenes Licht wird nicht erfasst.

Zu den grundlegenden Komponenten dieses Geräts gehören eine Lichtquelle, eine Streuoptik und ein Detektor. Die Lichtquelle erzeugt einen Strahl, der durch die Probe geleitet wird. Als Lichtquellen können Halogen- und Xenonlampen oder Laser verwendet werden. Laser zeichnen sich durch ihre Empfindlichkeit, ihre hohe Intensität und ihre kohärente Natur (die Photonen emittieren "im Gleichschritt") aus und kommen deswegen häufig zum Einsatz. Die eingehenden und ausgehenden Wellenlängen sind identisch und daher nicht optisch selektiert.

Ein Detektor wird gegenüber der Lichtquelle und in einem Winkel zum einfallenden Lichtstrahl angebracht. Er erfasst je nach seiner Position entweder die vorwärtsgerichtete Streuung oder die seitliche Streuung. Je nachdem, in welchem Winkel die meiste Streuung erfasst werden kann, können die Detektoren in einem Winkel von 30°, 70° oder 90° zur einfallenden Lichtquelle angebracht werden.

Die Nephelometrie kann sowohl als Endpunkt- als auch als kinetische Messung durchgeführt werden. Bei Endpunktmessungen wird das Maximum der Lichtstreuung quantifiziert, nachdem eine Reaktion das Gleichgewicht erreicht hat. Die Messung kann natürlich auch zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt erfolgen. Die kinetische Messung (mehrere Messwerte über einen bestimmten Zeitraum hinweg) kann während des gesamten Fällungsprozesses statt finden und liefert in der Regel detailliertere Informationen zur Reaktion.

Seit den 1970er Jahren wird die Immunonephelometrie in klinischen Laboren für die Analyse von Immunoassays eingesetzt. Ursprünglich wurde sie zum Nachweis der Bildung und Ausfällung von Immunkomplexen (aus Antigen und Antikörper) eingesetzt, eine Anwendung, die auch heute noch genutzt wird. Die Immunonephelometrie wird auch zur Bestimmung der Konzentration von Serumproteinen, einschließlich Immunglobulinen, sowie in automatisierten Hochvolumen-Koagulometern eingesetzt. Diese Geräte quantifizieren die Gerinnungsfaktoren in Blutproben und ermöglichen die Erstellung von Gerinnungsprofilen mit mehreren Tests.

In pharmazeutischen Laboratorien wird die Nephelometrie hauptsächlich zur Bewertung der Löslichkeit von Arzneimitteln oder Verbindungen eingesetzt. Darüber hinaus ist sie eine vielversprechende Methode zur Quantifizierung mikrobiellen Wachstums und wird häufig zur Bestimmung der Zellzahl von Mikroorganismen, wie Hefe (z. B. S. cerevisiae), in Suspensionen verwendet.6

Nephelometrie auf Mikroplattenbasis

Die Nephelometrie kann auch in Mikrotiterplatten durchgeführt werden (Abb. 5). Dieses Format ist besonders für Life-Science-Labore und die pharmazeutische Industrie von Vorteil, da die Handhabung von Proben und Substanzen in Mikroplatten sowohl die Effizienz als auch den Durchsatz erhöht. Mikroplatten-Nephelometer bieten in der Regel einen höheren Durchsatz und eine einfachere Methode zur Erfassung von Trübungsdaten von Proben mit geringen Volumina.

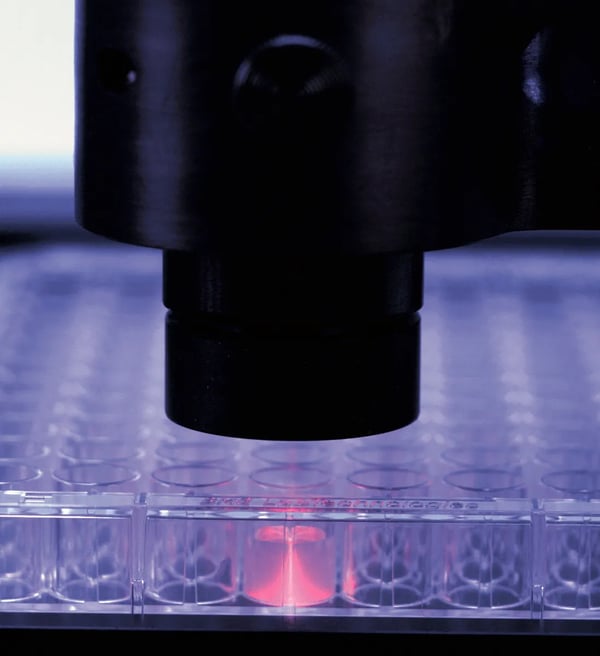

Das weltweit erste laserbasierte nephelometrische Detektionsgerät für Mikrotiterplatten, der NEPHELOstar Plus, wurde von BMG LABTECH entwickelt. Dieses Gerät detektiert Partikel in Lösung in Wells einer Mikroplatte, indem es das vorwärts gewinkelte Streulicht misst, das erzeugt wird, wenn ein Laserstrahl durch die Probe gerichtet wird.

Als Lichtquelle dient eine hoch kollimierte Laserdiode, deren Intensität und Strahldurchmesser einstellbar sind. Diese Merkmale verringern Meniskusprobleme und optimieren die Empfindlichkeit, sodass Messungen auch in 384-Well-Plattenformaten möglich sind.

Beim NEPHELOstar Plus fällt der Laserstrahl durch die Proben-Wells in eine Ulbricht-Kugel (Integrations-Kugel), die unterhalb der Mikroplatte positioniert ist. Diese Kugel sammelt das Streulicht, das auf einen beliebigen Punkt ihrer Innenfläche fallen kann, und verteilt es durch Mehrfachreflexion gleichmäßig auf alle anderen Punkte der Kugelinnenfläche. Die Ulbricht-Kugel sammelt Streulicht bis zu einem Winkel von 80°, behält dessen Intensität bei, minimiert aber die ursprünglichen Streuwinkel, wodurch räumliche Informationen eliminiert werden und diffuses Licht entsteht, welches vom Detektor quantifiziert werden kann (Abb. 6).

Wird der Lichtstrahl nicht durch einen Niederschlag in der Lösung abgelenkt, geht er direkt durch die Ulbricht-Kugel, es findet keine Reflexion statt, und dementsprechend erreicht auch kein Signal den Detektor. Sind Partikel in der Probe vorhanden, wird das Licht gestreut, im Inneren der Ulbricht-Kugel reflektiert und schließlich von einem Detektor gemessen, der in einem Winkel von 90° zum einfallenden Licht positioniert ist (Abb.7).

Insbesondere bei der Prüfung der Wasserqualität wird die Trübung häufig in NTU (nephelometric turbidity units, Deutsch: Nephelometrische Trübungseinheiten) angegeben. NTU-Werte können von einem kalibrierten Gerät auf der Grundlage von Vergleichsmessungen mit Referenz-Formazin-Suspensionen abgeleitet werden. Dies ist jedoch ein zeitaufwändiger, mehrstufiger Prozess, bei dem große Probenmengen benötigt werden. Der NEPHELOstar Plus quantifiziert die Ergebnisse in Relativen Nephelometrischen Einheiten (Englisch: relative nephelometric units, RNU). Wie NTUs mit RNUs verglichen werden können, wird in der Application Note "Improving throughput for assessing nephelometric turbidity units (NTUs) using the NEPHELOstar Plus" beschrieben. Die Korrelation zwischen den beiden Ansätzen ist in Abbildung 8 dargestellt.

In der Regel werden nephelometrische Tests in 96- oder 384-Well-Mikroplatten durchgeführt. Die optische Qualität einer Mikroplatte ist hierbei ein äußerst wichtiger Aspekt. Makel wie Staub, Schmutz, Fingerabdrücke oder Kratzer auf dem Boden der Wells können das Licht streuen und so falsch-positive Signale erzeugen, das Testfenster verkleinern oder zu einer deutlich verringerten Empfindlichkeit führen. Daher sollten Wells mit besonders hohen Werten oder mit Werten, die über dem Mittelwert des Leerwertes plus zwei Standardabweichungen liegen, in der Regel nicht berücksichtigt werden.7

Die Nephelometrie auf Mikroplattenbasis ist ein unschätzbares Werkzeug für die pharmazeutische Industrie, da sie sich für Löslichkeitsscreenings von Substanzen mit hohem Durchsatz eignet. Darüber hinaus kann sie für mikrobielles Wachstum und Proteinbindungskinetiken, zur Messung der Verkalkungsneigung in Körperflüssigkeiten, der Bestimmung der Rheumafaktoren im Serum, der Antigen-Antikörper-Bindung (Abb. 9) und für vieles mehr eingesetzt werden.

In der pharmazeutischen Industrie ist das Hochdurchsatzscreening eine wichtige Methode zur Identifikation neuer Arzneimitteln. Die Bewertung der Löslichkeit ist in diesem Prozess zwingend notwendig, um die Verlässlichkeit pharmakologischer Ergebnisse und die Auswahl vielversprechender Verbindungen zu bestimmen. Die Löslichkeit von Arzneimitteln hat einen großen Einfluss auf ihre Verfügbarkeit, Formulierung, Dosierung und Absorption. Daher ist es sehr wichtig, sie frühzeitig im Prozess der Identifikation potentieller Arzneimittel zu analysieren, um zeitaufwändige und kostspielige ADME-Screens für schwer lösliche Verbindungen zu vermeiden.

Traditionell wurden Tests zur Löslichkeit unter Gleichgewichtsbedingungen mit begrenztem Durchsatz durchgeführt, indem die Verbindung mindestens 24 Stunden lang mit einem Lösungsmittel geschüttelt und bebrütet wurde, bevor sie filtriert und die Konzentration mittels HPLC bestimmt wurde. Dieser Ansatz wird den Anforderungen der modernen Arzneimittelforschung nicht mehr gerecht.

Heute ermöglichen automatisierte kinetische Löslichkeitsscreens, die auf Mikroplatten-Nephelometern durchgeführt werden, einen höheren Durchsatz in kürzerer Zeit. Bei diesem Ansatz wird eine serielle Verdünnung der zu testenden Verbindung in einer wässrigen Lösung hergestellt und in die Wells einer Mikroplatte pipettiert. Das ungelöste Präzipitat wird nephelometrisch durch Lichtstreuung nachgewiesen. Bei hohen Konzentrationen fällt die Verbindung aus, wodurch die Suspension trübe wird und eine hohe Anzahl von RNUs liefert. Solange die Konzentration höher ist als die Löslichkeit, wird die Verbindung ausfallen. Wenn die Konzentration niedriger als die Löslichkeit ist, löst sich die Verbindung vollständig auf und es entsteht eine klare Lösung. Dementsprechend werden die Streuung und die RNU-Zahlen deutlich reduziert. In der Regel werden zwei lineare Gleichungssysteme für die lösliche und die unlösliche Phase anhand der Daten aufgestellt. Der Punkt, an dem sie sich kreuzen, wird als kinetischer Löslichkeitspunkt angenommen (Abb. 10).

Die Vorteile dieses Ansatzes liegen in der Schnelligkeit des Assays und der einfachen Handhabung. Nephelometrische Assays auf Mikroplattenbasis erfordern lediglich die Pipettierschritte zur Verdünnung; eine Filtration oder Phasentrennung der Lösung vom ungelösten Rückstand ist nicht erforderlich. Außerdem ist kein zusätzlicher Schritt zum Flüssigkeitstransfer nötig, da der Testaufbau und die Messung in derselben Mikroplatte durchgeführt werden können. Außerdem lässt sich so nicht nut die Konzentration bestimmen, bei der eine Verbindung löslich wird, sondern auch der Punkt, an dem eine gelöste Substanz auszufallen beginnt.

In der Regel ist das nachgewiesene Signal für bis zu 3 Größenordnungen der Partikelkonzentration linear und für kinetische Löslichkeitstests kann eine Nachweisgrenze von etwa 20 mmol/L kann erreicht werden.8

Die Nephelometrie auf Mikroplattenbasis kann auch als Alternative zum OD600-Nachweis des mikrobiellen Wachstums auf Absorptionsbasis verwendet werden. Mit der Vermehrung der Bakterien nimmt die Zahl der in der Lösung enthaltenen Zellen zu, wodurch sich die Streuung und die RNU-Zahlen erhöhen. Eine serielle Verdünnung der Kultur wird im Allgemeinen verwendet, um die Beziehung zwischen optischer Dichte und den erhaltenen RNU-Werten für das spezifische Setup zu bestimmen. Der nephelometrische ist mit dem absorptionsbasierten Ansatz vergleichbar, weist jedoch in der Regel eine höhere Empfindlichkeit auf.

Die Applicarion Notes Monitoring of microbial growth curves by laser nephelometry und Nephelometric monitoring growth of Candida albicans (Abb. 11) zeigen, wie sich Wachstumskurven mit dem NEPHELOstar Plus effizient aufnehmen lassen.

In Forschungslaboren gilt die Nephelometrie als vielseitige Methode, die bei verschiedenen Anwendungen eine potenzielle Zeitersparnis bietet. Die Nephelometrie kommt häufig zur Untersuchung von Immunreaktionen, zur Erforschung von Immunmechanismen oder zur Untersuchung von Immunologischen Vorgängen zum Einsatz . Bei vielen Anwendungen geht es um die Quantifizierung von Proteinen.

Microplate nephelometer for light-scattering and turbidity measurements